校园新闻

一甲子弦歌不辍 万千桃李润三农 ——三明农校60年发展印记

从1965到2025,一甲子时光流转,从最初的简陋校舍到如今的现代化校园,从单一的专业设置到覆盖农林牧渔、旅游服务、交通运输等多个领域的特色专业群,三明农校始终牢记“为党育人、为国育才”初心使命,秉持“笃信、尚美、求知、强技”校训精神,践行“质量立校、科研兴校、依法治校、合作强校”办学方略,深耕职业教育沃土,为社会输送了数以万计的优秀毕业生,他们在公共管理、乡村振兴、产业发展、科技攻坚等领域发光发热,成为推动区域经济发展的坚实力量。三明农校的60年,是一部与福建农业人才培养、地方产业同频,与职教初心共振的成长史。每一段岁月都刻着奋斗的印记,每一代师生都在续写着“技能立身、技能报国、技能强国”的故事。

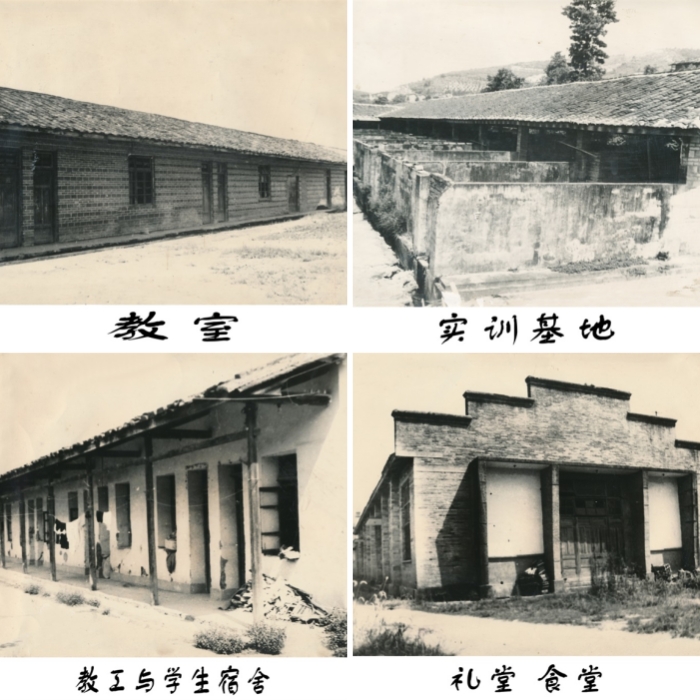

1965.7—1975.11:筚路蓝缕 以启山林

为了培养三明地区农业农村行业实用技术人才,省市两级党委、政府和相关业务部门,经过一年多时间的筹备,“福建省三明地区农业学校” 于1965年7月在三元区莘口镇荆东村诞生(现为三明学院南校区)。

首任校长徐崇嘏带领教师团队在极其简陋、极其艰苦的条件下,招收了农学专业及预科班共67名学生。办学初期,学校只能暂借三明地委党校的一幢两层楼房作为办公、教学和师生生活用房,后来通过购置破旧民房进行改造作为过渡校舍。

修缮和搬迁房屋、教学设施设备过程中,全体师生充分发扬愚公移山、南泥湾艰苦奋斗精神,自力更生,自己动手,解决遇到的一切困难和问题。没有校舍、没有住所,领导和老师就只能暂住在向三明地区福利院和荆东收容站借来的四面漏风的房子里,大家每天推着五、六辆板车,不辞劳苦、任劳任怨地徒步往返列东、荆东20多公里的泥沙路,花了半年时间,最终完成桌椅和设备的搬迁任务,三明地区农业学校终于有了属于自己的独立校舍。至1966年初,在当时物资极度匮乏的情况下,师生们齐心协力,排除万难,把一栋栋民房旧宅改造成了教室、学生宿舍、教工宿舍、膳厅等设施,在校生达到了150多人,教职工24人,学校占地面积约80亩。到1966秋,建成二两层的教学楼一座、学生宿舍、教工宿舍各13间以及厨房、餐厅、办公楼等办学设施,迈出了学校发展艰难的第一步。

由于“无产阶级文化大革命”,1966年秋季停止招生, 1967年教学活动处于瘫痪状态 ,1969年初,学校停办,同年学校校址被三明地区革委会征用。

1975.12—1978.12:星火重燃 薪传有继

1975年12月,根据福建省革命委员会《关于新办七所农校的通知》文件,正式批复恢复三明地区农业学校。学校采用“社来社去”的办学模式,初期设立农学、畜牧兽医和农业机械化三个专业,生源由各县人民公社选拔推荐,实行不迁移户籍、自备口粮的政策。校址选定沙县镇头公社柱源村,与当时的三明地区农业科学研究所、三明地区农牧场实行“三位一体”的管理体制,所、校、场由同一套领导班子统一管理、统筹运作,做好科研、教育教学、生产等工作。

1976年秋季,学校开始首届招生,专业设置调整为农学、果树茶叶、畜牧兽医和农业机械四个专业,学制灵活设置为半年至一年不等。推行“教学-科研-生产”三位一体的培养模式,每周安排五天理论教学、一天生产劳动,并根据农事季节动态调整课程,组织师生参与抢收抢种等农业实践。截至1978年,累计培养各专业毕业生429名。

1978年春季,国家恢复高考制度后,学校首次招收国家统招统配学生46人,秋季进一步扩大至204人。在办学经费紧张、师资力量有限的客观条件下,学校坚持“一专多能”的培养定位,通过深入农村调研,持续优化课程体系,建立严格的教学质量监控机制,办学水平得到稳步提升,为三明培养了一批又一批适应农业农村工作的基层干部和服务农业生产的农业技术人才。

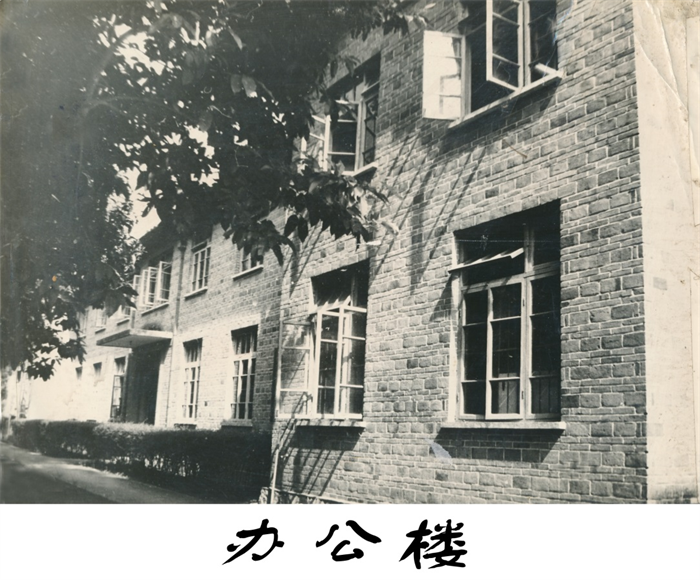

1979—1998:固本强基 拾级而上

1979 年 1 月,三明地区农业学校独立建制,同步成立党委与团委,开启党建带团建、党建引领学校事业发展的新篇章。学校深入学习党的十一届三中全会精神,认真开展平反冤假错案工作,落实知识分子政策,极大激发教职工工作热情和积极性。以“布局合理、环境优美”为目标,历经27个校址的遴选、比对,最后确定沙县城关公社建国大队(现三明市沙县区凤岗街道北门村)为校址,1982年启动征地工作,几经努力,完成了200亩的征地任务,开始新校区的建设工作。时任学校党政领导团结带领全校教职员工再次同心同德、齐心协力,攻坚克难,充分发扬南泥湾精神和愚公移山精神,本着不等不靠不要,力求自力更生、艰苦奋斗,勇于克服重重困难,在荒山野岭中征地迁坟、开山劈土、平整山头,谱写了一曲曲感人肺腑的精彩乐章。时任学校党政班子对校园进行了高站位前瞻性的布局和规划,花了二年时间,初步完成第一期建设任务,最终建成了教学大楼、实验楼、办公楼、学生宿舍、食堂、礼堂、教工宿舍、运动场等校舍设施及道路、实验田等基础设施,形成了三明农校崭新校园的雏形,终于在1984年1月26日整体搬迁到沙县城关华山现校址,为学校后续高质量发展奠定了良好的办学基础。

教育教学改革同步深化。1983 年学校增设园艺专业,与漳州农校形成闽北、闽南特色专业群;1990年起逐渐新增农村生产经营专业化、市场营销、农产品加工等专业,构建起适应山区农业产业发展的专业、学科体系。教研工作从教研组建设起步,创新“课堂—实验—田间” 三位一体教学模式,学生实践能力显著提升,毕业生广受社会认可。1991 年,学校在全国农业中专办学水平评估中获评“B 等一级”,跻身全国中游水平。

师资队伍建设成效凸显,通过引进高校毕业生与科研院所专家优化结构,建立进修培训机制,着力培养“双师型”教师。1980 年代起,与三明市农业科学研究所、沙县农科所等科研院所、单位合作,推动教师参与水稻育种、果树栽培等科研项目,深化产学研融合,为我省农业科技人才培养做出了突出贡献。

社会服务功能持续拓展,1980年代联合举办了九期的农业干部培训班,为三明地区培养了学员近300名;围绕农村产业调整开展实用技术培训,累计培养学员数千人次。1998 年建成农科教结合培训楼,进一步强化科教兴农工作,极大地增强了农业科学技术推广应用能力。

至1998年,学校建筑面积达2.5万平方米,较1984 年翻倍;在校生近千人,为1984年的3倍。通过持之以恒地做好立德树人、培根铸魂工作,推行规范化管理与校园文化建设,形成“热爱专业、勤教勤学”的优良校风,学校成为闽西北农业职业教育的重要基地。

1999—2004:博观约取 伏久飞高

上世纪末,国家的市场经济逐渐全面推进和深化,中国成功加入WTO,国家对职业学校的招生、分配制度进行了重大调整,学校由统招统配转向自主招生、不包分配、学生自主择业、创业,这对于学校而言既是挑战亦是机遇,挑战与机遇并存,困难与希望同在。

(1999年建成的实验楼)

学校及时调整办学思路,以“四对接”统领学校的一切工作,坚持党的教育方针,“以人为本、依法治校”,推进教育观念、内容、手段及管理现代化。转变观念,创建“书香校园”;推进选修课与学分制,融入前沿成果;推广多媒体教学,开展职业技能和实用技术培训;首推全员聘任制与中层干部竞聘,健全和完善教代会制度及系列规章;在改革创新上,形成了以中职教育教学为主体,与高校联办函授大专、网络培训为补充的办学格局;强化硬件建设,新建7000平米公寓楼、科技信息实训楼,完成校园网一期工程。

1999年,学校获评省部级重点中专;2000年荣膺第七届“福建省文明学校”;2003年蝉联第八届“福建省文明学校”;2004年3月被国家教育部确认为国家级重点中等职业学校,学校实现了跨越式发展。

2005—2015:群雁齐飞 共赴新程

(2008年建成的学校大门)

(2005年和2012年落成的学生公寓楼群)

学校成功转型后,构建起多元化办学、现代化管理、教师队伍建设及素质教育四大平台,全面推进向中等职业教育转轨。办学规模持续扩大,学校领导设定了创国家示范校的目标,力争办学规模超5000人。全校教职员工积极响应号召,全员总动员、齐招生,牺牲暑假休息时间,冒着酷暑、顶着烈日,分赴三明市各个县市区、各个乡镇,进村入户,广泛宣传党和国家的惠农惠民政策,耐心细致做思想工作,尽可能让广大农村的农民子女继续接受职业教育,掌握一技之长,更好地服务“三农”,把家乡建设的更加美好。2004 年学校招生首次突破千人,此后年均招生超千人,2005年、2008年、2009年达1800人以上,2009年在校生达5296人,成为三明市最大规模的中等职业学校,至今依然遥遥领先。

荣誉不断升级,2006-2015年连续荣膺第九至十二届“福建省文明学校”,先后斩获“福建省职业教育先进单位”“全省教育系统先进集体”“全国教育系统先进集体”“全国特色学校”等荣誉称号。

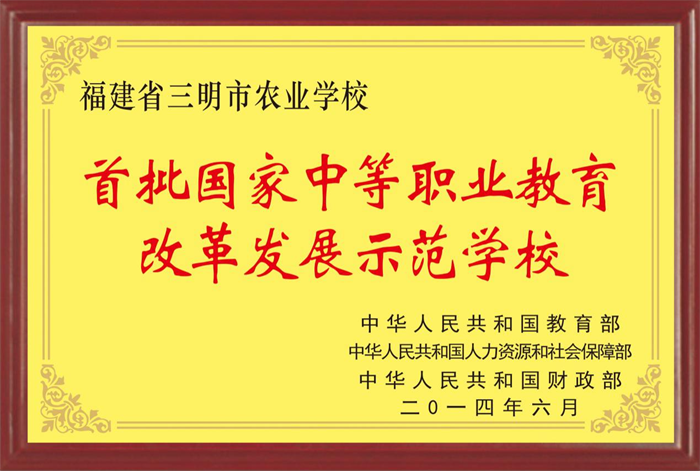

首批国家中等职业教育改革发展示范校的创建成为学校发展的里程碑:2007年5月启动申报,2008年9月通过福建省专家预评估跻身省内前十,2010年10月正式申报,2011年7月确认为建设项目学校。创建中学校紧扣“以评促改、以评促建、以评促管”原则,强化基建、师资、实训基地及制度建设,提升管理与教学质量。2014年6月通过专家评估验收,被国家教育部、国家人力资源和社会保障部、国家财政部确认命名,跻身首批国家中等职业教育改革发展示范学校行列(全国仅 251 所、福建9所、三明市唯一1所),示范辐射作用显著。

2015至今:赓续荣光 续写华章

(学校现任党政领导班子合影)

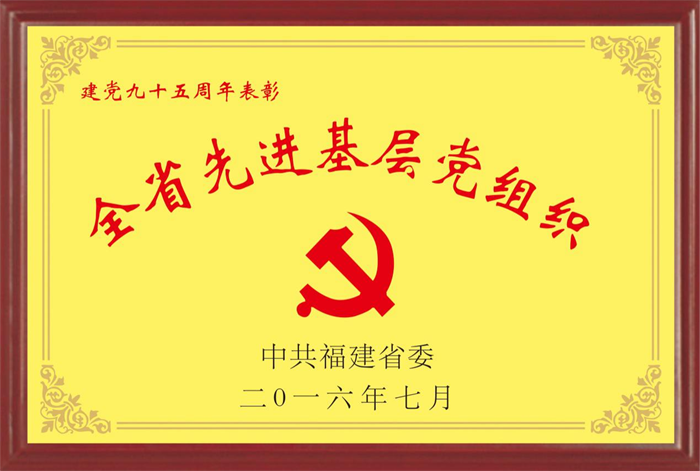

2015 年以来,三明市农业学校以首批国家中等职业教育改革发展示范校为起点,开启了从“示范引领”到“标杆示范”的十年跨越。学校坚持党建引领全局,构建“三定五联”党建品牌、“党建赋能 头雁领航”党建服务品牌,将党支部建在教学、德育、后勤系统,形成党委班子抓支委、支部联合部门、党小组挂钩教研组的“双引擎”驱动格局。2016年学校党委获“福建省先进基层党组织”称号,党员教师在技能大赛中获奖占比达71%,党建与业务深度融合的发展模式被全国德育主流媒体《德育报》头版头条专题报道。

内涵建设方面,学校构建“岗课赛证”育人体系,深化产教融合改革。围绕地方产业需求动态调整专业结构,形成涵盖农林牧渔、交通运输等10大类20多个专业的特色集群。创新校企合作模式,与沙县人民政府共建“沙县小吃产业学院”,与三明生物医药协会组建“明八味”产业学院,推行现代学徒制试点和1+X 证书制度,建成校内实训基地9个、校外实训基地53个,实训工位增至483 个。全日制在校生规模稳定在4000人以上,非全日制学员突破4000人,“双师型 ”教师达115人,师资结构持续优化。2022年6月,福建技术师范学院附属三明市农业学校2022年6月15日揭牌,学校的各个方面的工作得到了各级领导、社会各界和兄弟院校的广泛认可和高度评价,社会知名度和美誉度与日俱增。

硬件设施实现跨越式升级,“十三五”期间学校投入1.52亿元完成校园扩建,新增建筑面积6.44万平方米,建成教学大楼、实训大楼、标准田径运动场及4幢学生公寓,校园总面积达389 亩,建筑面积11.57万平方米。

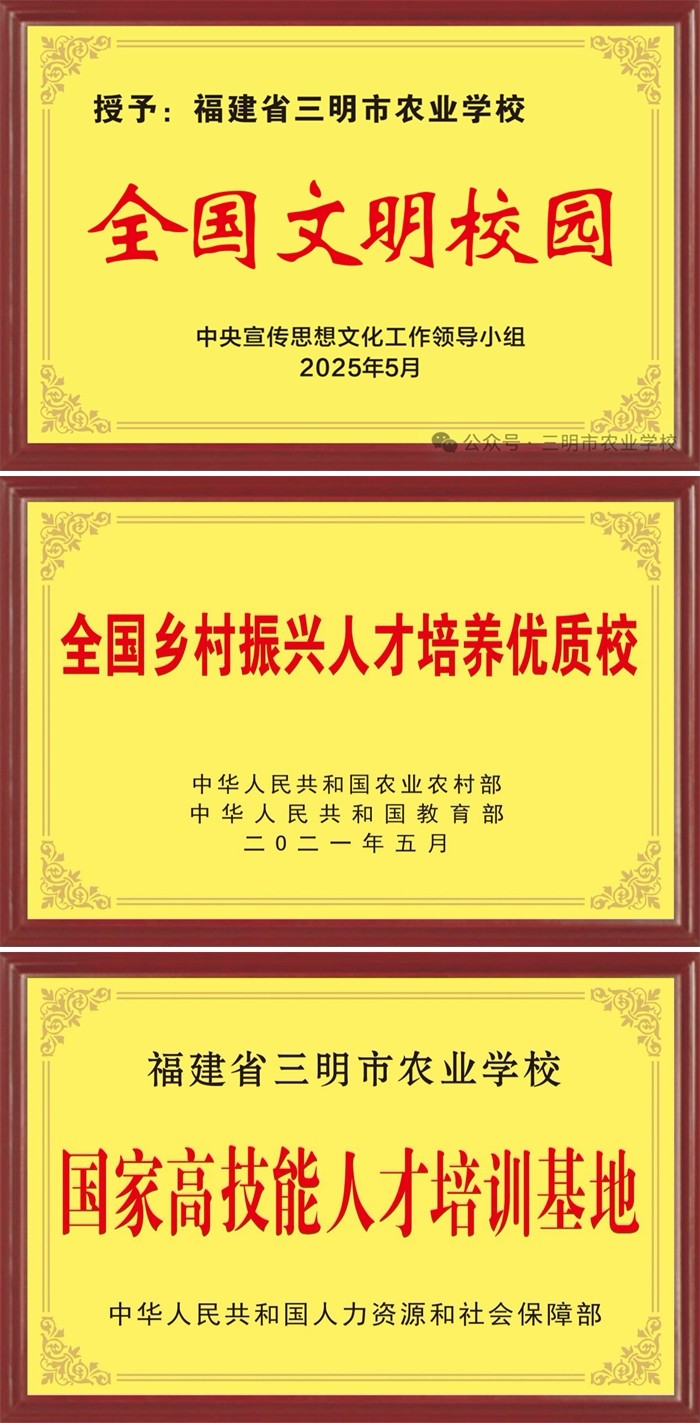

办学品牌持续增值,先后荣获“全国文明校园”“全国乡村振兴人才培养优质校”“国家高技能人才培训基地”等称号,入选福建省“双高计划”A类建设单位和A类专业群,(三明市唯一1所“双高”“双A”学校)、福建省工匠学院,连续多年被评为“服务地方经济建设先进单位”。

(三明农校部分历任书记、校长合影)

(2025年三明农校全家福)

2025年,学校迎来建校60周年,已发展为占地389亩、教职工273人的现代化优质职业学校,在公共管理、乡村振兴、产业发展、科技攻坚等领域培养了大批技术技能人才,实现了从行业示范到全国标杆的历史性跨越。

一甲子不长,不过是三代职教人的接力;一甲子也不短,足够让一所学校从“蹒跚学步”到“稳步领跑”。下一个60年,三明市农业学校将继续带着“技能立身、匠心筑梦”的初心,弘扬教育家精神,培养更多手有绝活、心有担当的“新时代工匠”,为建设教育强国贡献职教力量!

图 文:张萧郁

编 辑:揭淑荣

初审初校:胡安生

复审复校:陈文优

终审终校:罗世钦

闽公网安备:35042702350457号

闽公网安备:35042702350457号